|

|

序言

1.我国刑事诉讼程序从宏观的角度可以称之为五加五模式:

一般的刑事诉讼程序包括立案、侦查、起诉、审判、执行五个阶段,同时刑事诉讼包括了五个特别程序:(1)未成年人刑事案件特别程序、(2)当事人和解的公诉案件诉讼程序、(3)缺席审判程序、(4)犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件违法所得没收程序(、5)依法不负刑事责任的精神病人的强制医疗程序。

2.用动态发展的角度,社会上发生了一个犯罪行为,如何才能使其进入到刑事诉讼程序之中对其行为实施者进行制裁?

犯罪的本质根据一般观点便是“社会危害性、行为违法性、应受刑罚处罚性,”对违法者处以刑罚依据的是刑法的规定,但刑法作为一部基本法,实体法,它是静态的,刑法的实施是被动的,他需要依据一部专门的程序法,那便是刑事诉讼法,对于违法行为的制裁便是将犯罪行为导入刑事诉讼程序并以此为基础根据刑事诉讼法的相关规定,对犯罪行为人有罪的证据收集、采纳、固定、审查判断、查证属实,并依托其它诉讼制度的保障,通过人民法院依据刑法的审判,确定犯罪行为,并对犯罪分子施以刑罚。

不难发现,整个诉讼程序的起点就是将犯罪行为导入刑事诉讼程序,也即是小白今天要论述的立案。

立案制度

一、立案的功能

1.根据序言,立案具有案件输入功能

(1)从程序法的角度:在现代法治国家,刑事诉讼程序是国家实现刑罚权的唯一法律途径。社会生活中已经发生的犯罪行为能否进人刑事诉讼程序,直接关系到国家刑罚权的实现与否。(2)从刑法功能的发挥:为了发挥刑法的社会规范功能,刑事诉讼程序必须能够在一定程度上便利或推动业已发生的犯罪行为进人刑事诉讼程序。而立案程序的功能之一,就是通过报案、控告、举报、自首等途径,发现业已发生的犯罪行为并将其输人刑事诉讼程序之中。

2.屏蔽不得或不应立案的案件

(1)防止滥用诉讼程序扰乱普通公民的日常生活(2)过滤不应或不得进行刑事诉讼的案件,保证追诉的准确性,降低诉讼成本。

3.案件分流功能

(1)在不同追诉方向上分流:区分依法不得进行刑事追诉的案件和能够进行追诉的案件,并作出不同的处理决定。(2)在不同案件性质上分流:通过程序的选择将不同性质的案件分流到与其相适应的追诉程序之中,不仅影响着被追诉人及其他诉讼参与人的权利义务关系,也影响着国家为追诉犯罪所支出的实际成本。

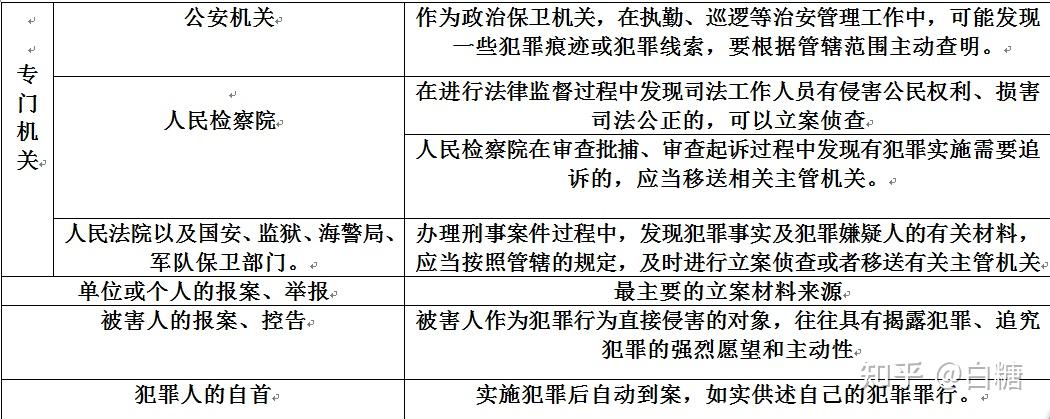

二、立案的材料来源

三、立案的条件

(一)有犯罪事实

——有证据证明的刑事犯罪事实。

“有犯罪事实”是立案必须具备的事实条件,它包含两方面的含义:一是在刑事诉讼中,需要立案追究刑事责任的必须是依照刑法规定构成犯罪的行为,而非一般的违法行为。二是犯罪事实必须有一定的证据予以证明,而非出于主观想象或者猜测,也不是道听途说、捕风捉影或者凭空捏造的事情。

(二)需要追究刑事责任

——此时不必过分考虑违法阻却事由和不承担刑事责任情形。

“需要追究刑事责任”是立案必须具备的法律条件,是指行为人的行为已经构成犯罪,并且依照法律规定应当追究其刑事责任。在立案阶段,在具备事实条件的情况下,只要没有证据证明存在不应追究刑事责任的法定情形,公安司法机关及应当对相应的犯罪行为予以立案。但在法律明确规定不予追究刑事责任的情形下,即使具备立案的事实条件,公安司法机关也不应当立案。根据刑事诉讼法第16条地规定,具备上述六种情形之一的,公安司法机关就不应当立案,已经立案的应当撤销案件,或者不起诉,或者终止审理或者宣告无罪。

(三)符合管辖的规定

“有犯罪事实”和“需要追究刑事责任”是立案必须具备的两个实体条件,而特定的公安司法机关对某个刑事案件是否具有管辖权则是立案的程序条件。对于不属于自己管辖的,应当移送主管机关处理,并且通知报案人、控告人、举报人。对于不属于自己管辖而又必须采取紧急措施的,应当先采取紧急措施,然后移送主管机关。

立案的上述三个条件缺一不可,只有在同时具备事实条件、法律条件和程序条件的情况下才能立案,否则不应当立案。

【理解】符合有犯罪事实、应当追究刑事责任的,就应当立案,这也是立案阶段的证据标准要求,但具体到哪一个公安机关立案,要看相应的管辖范围。所以上述三个条件是具体的某个公安机关的立案条件而不是刑事诉讼的立案条件。

四、立案概念

立案主体获得立案材料经审查符合立案条件为了发挥立案功能进行立案的诉讼程序或诉讼活动。

刑事诉讼中的立案,是指公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案、控告、举报、自首以及自己发现的材料,依据管辖范围进行审查,以判明有无犯罪事实和应否追究刑事责任,并决定是否作为刑事案件进行侦查或审判的诉讼活动和诉讼阶段。

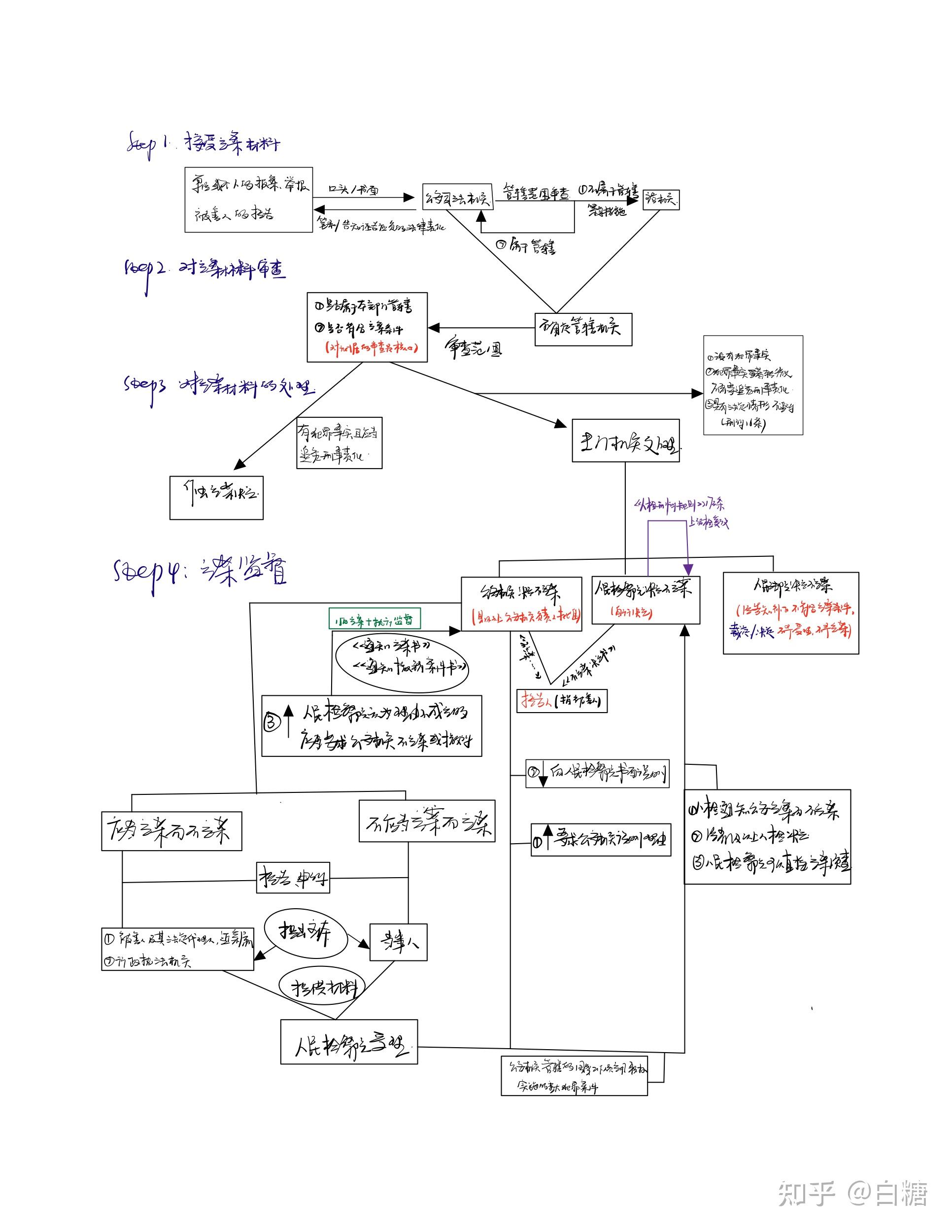

五、立案程序以及立案监督

立案程序与监督

(ps:这张图画了40min,嘿嘿,自认为水平不错,就是字不太清楚,下回改正)

关于立案程序,最高人民检察院检察长张军的这篇文章或许要讲的更加精髓一点(强烈安利)

一、立案程序

(一)对立案材料的接受

对立案材料的接受,是指公安机关、人民检察院和人民法院对报案、举报、控告以及犯罪人自首的案件材料予以接受的行为。对立案材料的接受包括以下两项具体工作:

1、接受立案材料。无论是否属于自己的管辖范围,公安机关、人民检察院或者人民法院对于向其报案、控告、举报或者自首的案件材料都应当予以接受,不得推诿或者拒绝。

报案、控告、举报可以用书面或者口头提出。接受口头报案、控告、举报的工作人员应当写成笔录,经宣读无误后,由报案人、控告人、举报人签名或者盖章。

为了保证公安司法机关准确及时地打击犯罪、惩罚犯罪,保障无辜的公民不受诬告陷害,保证控告、举报的真实性,《刑事诉讼法》第111条第二款规定,接受控告、举报的工作人员,应当向控告人、举报人说明诬告应负的法律责任。同时为了消除其顾虑,也要求公安司法机关严格区分误告、错告和诬告。

公安机关、人民检察院、人民法院应当采取必要措施,切实保障报案人、控告人、举报人及其近亲属的人身财产安全。

2、确定是否归自己立案管辖,对于不属于自己立案管辖的案件,则移送主管机关。对于不属于自己管辖范围但又必须采取紧急措施的,应当先采取紧急措施,然后再移送主管机关,以防止犯罪嫌疑人逃跑、自杀、行凶、毁灭罪证等妨碍或逃避侦查、起诉和审判的行为发生。

(二)对立案材料的审查

人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料,应当按照管辖范围迅速进行审查。对立案材料的审查,在人民检察院自行侦查的案件中称为初查。

对接受的立案材料进行审查核实,是公、检、法机关正确、及时立案的关键环节。对立案材料的审查,结果直接关系到公、检、法机关是否做出立案的决定。对立案材料进行审查的内容主要包括该案件是否属于本部门管辖、是否符合立案条件等,其中有关证据的审查是其重点与核心。公、检、法机关在调查核实立案材料过程中,可以采取勘验、检查、查询、鉴定、询问知情人等非强制性调查措施,而原则上不能采取限制被调查对象人身、财产权利的强制性措施。

对于自诉案件,自诉人在向人民法院起诉时,应当同时提出足够的证据证明犯罪事实的发生,因此,人民法院在对自诉案件进行审查后,如果认为缺乏罪证,可以要求自诉人提出补充证据。在自诉案件立案前,法院一般不再进行调查。

(三)对立案材料的处理

对立案材料的处理是指公安机关、人民检察院或者人民法院对报案、控告、举报和自首的材料进行审查后,根据事实证据和法律所做出的立案或者不立案的决定。

1、立案

公安机关、人民检察院、人民法院对立案材料进行审查后,认为符合立案条件,即确有犯罪事实发生,对行为人依法需要追究刑事责任的,应当作出立案的决定。

对自诉案件,人民法院应当在15日内审查完毕。经审查,符合受理条件的应当决定立案,并书面通知自诉人或者代为告诉人。

2、不立案

公安机关、人民检察院、人民法院对于立案材料进行审查后,认为不符合立案条件的,即没有犯罪事实发生,或者犯罪事实显著轻微不需要追究刑事责任,或者具有其他依法不予追究刑事责任情形的,应当作出不立案的决定。

公安机关认为没有犯罪事实,或者犯罪事实显著轻微不需要追究刑事责任,或者具有其他依法不追究刑事责任情形的,经县级以上公安机关负责人批准,不予立案;对有控告人的案件,决定不予立案的,公安机关应当制作不予立案通知书,并在三日以内送达控告人。

人民检察院决定不予立案的,如果是被害人控告的,应当制作不立案通知书,写明案由和案件来源、决定不立案的原因和法律依据,由侦查部门在15日以内送达控告人,同时告知本院控告检察部门。

刑事自诉案件实行立案登记制:对符合法律规定的自诉,人民法院应当当场予以登记立案;对不符合法律规定的自诉,人民法院应当予以释明。自诉人提交的诉状和材料不符合要求的,人民法院应当一次性书面告知其在指定期限内补正;自诉人在指定期限内没有补正的,退回诉状并记录在册;自诉人坚持起诉的,人民法院裁定或者决定不予受理、不予立案。经补证仍不符合要求的,裁定或者决定不予受理、不予立案。

二、立案监督

立案监督,是指人民检察院依法对公安机关的立法活动是否合法进行监督。人民检察院对公安机关的不立案和立案,决定进行监督的内容具体包括以下方面:

第一,人民检察院对公安机关不立案进行监督的材料来源主要来自两个方面:其一,是被害人及其法定代理人、近亲属或者行政执法机关,认为公安机关对其控告或者移送的案件应当立案侦查而不立案侦查,或者当事人认为公安机关不应当立案而立案,向人民检察院提出的,人民检察院应当受理并进行审查。其二,是人民检察院通过各种业务活动发现公安机关应当立案侦查而不立案侦查的情形的,应当依法进行审查。

第二,人民检察院控告检察部门受理对公安机关应当立案而不立案或者不应当立案而立案的控告、申诉,应当根据事实和法律进行审查,并可以要求控告人、申诉人提供有关材料,认为需要公安机关说明不立案或者立案理由的,应当及时将案件移送侦查监督部门办理。

第三,人民检察院侦查监督部门经过调查、核实有关证据材料,认为需要公安机关说明不立案理由的,经检察长批准,应当要求公安机关书面说明不立案的理由。

第四,公安机关说明不立案或者立案的理由后,人民检察院侦查监督部门应当进行审查,认为公安机关不立案或者立案理由不能成立的,经检察长或者检察委员会讨论决定,应当通知公安机关立案或者撤销案件。

第五,人民检察院通知公安机关立案或者撤销案件,应当制作通知立案书或者通知撤销案件书,说明依据和理由,连同证据材料送达公安机关,并且告知公安机关应当在收到通知立案书后15日以内立案。

第六,人民检察院通知公安机关立案或者撤销案件的,应当依法对执行情况进行监督。

第七,对于由公安机关管辖的国家机关工作人员利用职权实施的重大犯罪案件,人民检察院通知公安机关立案,公安机关不予立案的,经省级以上人民检察院决定,人民检察院可以直接立案侦查。 |

|